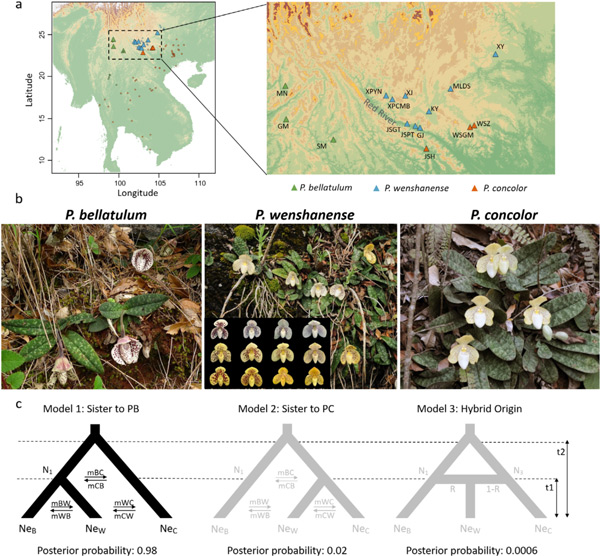

文山兜兰(Paphiopedilum wenshanense)为中国特有的兰科兜兰属原生种,属国家一级重点保护野生植物。主要分布于云南、广西及贵州的红河流域、南盘江及北盘江流域。由于其花朵具有由粗至细的斑点,而花朵底色有浓黄、米黄至米白色,其形态介于巨瓣兜兰(Paph. bellatulum)与同色兜兰(Paph. concolor)之间,因此过去一直被认为是天然杂交种,曾以Paph. × conco-bellatulum一名流通于市场。近年来,研究团队在国家林业和草原局兰科植物专项调查项目的支持下,对文山兜兰的野外分布及居群状况开展了广泛的调查和研究。研究人员选取了9个居群81个个体,通过简化基因组测序(Restriction-site Associated DNA sequencing, RAD-seq)的单核苷酸多态性(SNP)数据,结合近似贝叶斯计算(Approximate Bayesian Computation, ABC)种群遗传结构分析和环境关联分析,探讨了文山兜兰的物种分化和进化机制,进一步验证其是否起源于杂交。运用ABC模型测试三种假设:模型1:文山兜兰与巨瓣兜兰为姐妹种;模型2:文山兜兰与同色兜兰为姐妹种;模型3:文山兜兰由巨瓣兜兰和同色兜兰杂交而成。结果显示:模型1获得最高的贝叶斯因子支持率,而杂交起源模型(模型3)支持率最低,据此推断文山兜兰并非由杂交种化形成,而是一个独立演化形成的物种。

图1. ABC模型测试三种假设

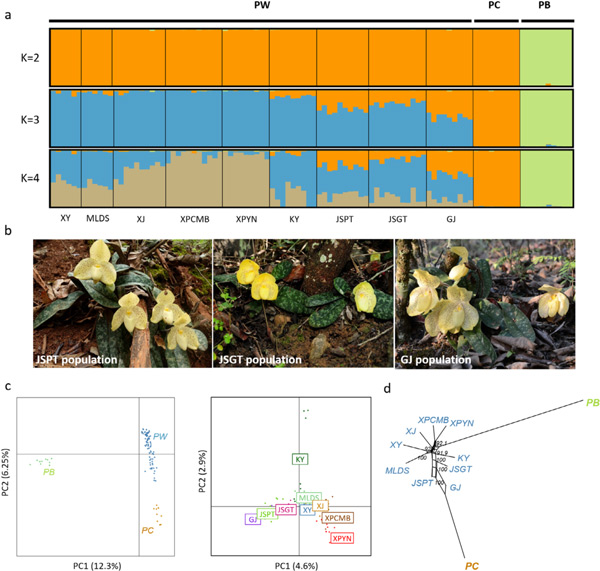

通过谱系分支歧时间评估、群体遗传结构分析、群体动态历史模拟,揭示了文山兜兰更为复杂的进化过程。结果表明:文山兜兰的中间花形特征并非来自杂交,而是源于距今2.65万至1.9万年前的末次冰盛期(Last Glacial Maximum, LGM)后,从巨瓣兜兰分化而出,之后再与同色兜兰发生的基因渗入。同时,文山兜兰的种群遗传结构明显受到地理和气候因素的影响,其中,红河流域南部地区的居群显示出较强的与同色兜兰的遗传组分混合。这种基因渗入与初夏的降水量高度相关,显示出适应性基因渗入在驱动文山兜兰的种群分化中发挥了重要作用。

图2. (a) StrAuto中三个物种的遗传结构;(b)南部种群JSPT、JSGT和GJ稳定的淡黄色花朵;(c)物种(左)和居群(右)水平的主成分分析;(d)文山兜兰居群的NeighborNet图。

研究不仅否定了文山兜兰作为杂交种的假设,还提出其多样性花形的进化与适应性基因渗入密切相关。虽然文山兜兰的种群规模小且存在近交,其遗传多样性却仍保持在较高水平,这可能得益于基因渗入所带来的生态适应性增强。此外,本研究强调了在物种保育中,理解中间型态的形成机制对于评估物种的进化背景与适应性具有重要意义,这些发现为进一步探讨中间型形态特征的演化提供了新的框架与方向。

总体来说,该研究解释了文山兜兰在地理与生态范围内的多样性及适应性,并凸显了基因渗入在植物演化过程中的关键角色。在保育工作中,理解文山兜兰的进化背景与适应策略有助于制定针对其栖息地和遗传多样性的有效保育策略,特别需要重点关注基因渗入较强的红河流域南部种群。

相关研究成果以“Breaking the Hybrid Myth of Paphiopedilum wenshanense Double Bifurcated Divergence Followed by Adaptive Introgression Formed a Morphological Intermediate”为题于2024年12月17日在线发表于经典生态学期刊MOLECULAR ECOLOGY (SCI, 4.5/Q1)。云南省林业和草原科学院蒋宏副研究员为第一作者,台湾大学李勇毅研究员、台湾师范大学廖培俊教授为共同通讯作者。该研究获得了国家重要野生植物种质资源库(ZWGX202403)、国家林业和草原局兰科植物专项调查(2019073017)等项目的资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.17613

供稿人:蒋宏

地址:云南省昆明市盘龙区蓝桉路2号电话: 0871-65150418

Copyright(C)2017-2023云南省林业和草原科学院备案号:滇ICP备14002083号 滇公网安备 53010302000458号

滇公网安备 53010302000458号